プレスリリースの「型」を理解しよう

では、理想のリリースを描くには、何をどう書けばよいのでしょう?

まずは基本の構成をおさえましょう。以下の要素を順に整理していくと、メディアに届きやすい「ニュースのカタチ」になります。

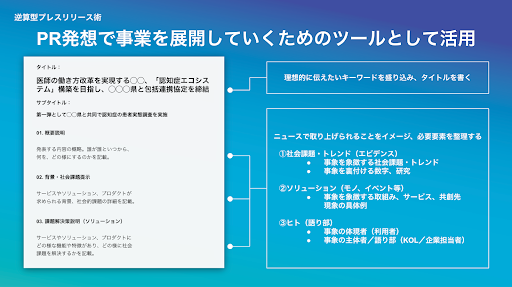

①タイトル・サブタイトル

一番大切なのはタイトルです。

ここで、世の中に届けたいキーワードをしっかり盛り込みます。理想的には、「社会課題」×「あなたの取り組み」という構造になっていると、ぐっとニュース性が高まります。

例:

医師の働き方改革を実現する〇〇、「認知症エコシステム」構築を目指し、〇〇県と包括連携協定を締結

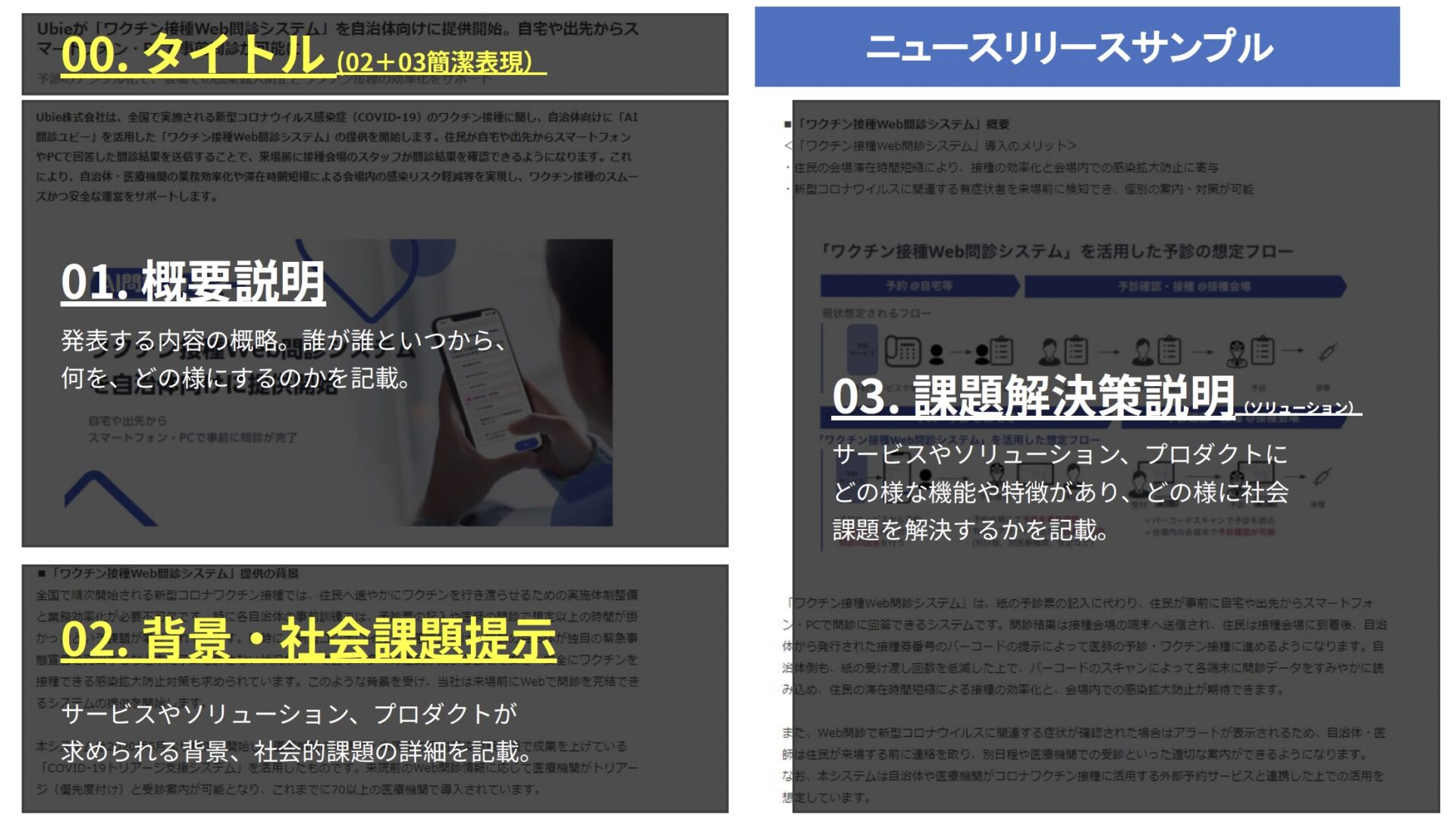

②概要説明

・誰が、何を、どのように実施するのか?

・その目的は何か?

読者が「つまり何をやるのか?」をパッと理解できるように、シンプルにまとめましょう。

③背景・社会課題提示

その取り組みが、どんな社会課題やニーズに応えるのか?を伝えます。

ここで「社会的な必然性」が感じられると、ニュースとしての説得力が増します。

④課題解決策説明(取り組み・商品・サービス)

その社会課題に対して、どのようなアプローチで取り組んでいるのか?

自社の技術や強みを説明するだけでなく、「誰と組んで」「どんな現象が起きて」「どんな人が救われるのか」まで具体的に描きましょう。

⑤ヒト(語り部)を登場させる

最後に、「人の顔が見えるストーリー」を入れると、ぐっと読まれやすくなります。

・当事者(患者、利用者、地元の人など)の声

・開発者や企業担当者のコメント

メディアが取材したくなる「語り部」を、あらかじめ用意しておくのもコツです。

どこから手をつけていいかわからないときは

「そもそも、プレスリリースの書き方がわからない…」

そんな時は、無理にゼロから始める必要はありません。今は、ChatGPTなどの生成AIを活用するのも一つの方法です。キーワードや素材を入力すれば、それらしい“たたき台”が出てきます。

そこから自分たちの言葉で色を足していけばOK。まずは「それっぽい形」を作ることで、周囲と議論しやすくなります。

プレスリリースは“ニュースの部品”を届けるもの

勘違いされがちですが、プレスリリースは「完成したお知らせ文」ではなく、「ニュースになる材料(部品)」をメディアに渡すものです。

ポイントは、以下の3要素を盛り込むこと:

・社会課題・トレンド(現象の背景にある問題や数字)

・ソリューション(取り組み、商品、共創相手など)

・ヒト(語り部)(現象を体現する当事者の声)

この3つを組み合わせて伝えることで、メディアにとって取り上げやすいネタになります。

おわりに:小さく試して、大きく育てよう

最初から完璧なリリースを目指す必要はありません。まずは1本、理想のニュースを描いて書いてみる。そして、まわりの反応を見ながら、発信の精度を上げていけばいいのです。

あなたの事業や取り組みを「社会の話題」にしていくために。

プレスリリースという道具を、ぜひ育ててみてください。