社会記号とは何か?

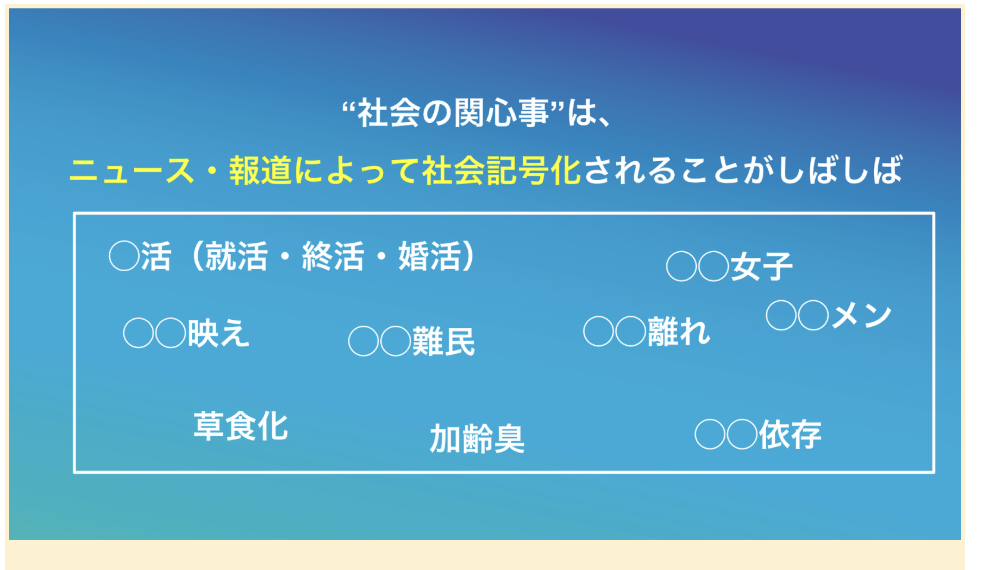

「○活」「○○女子」「○○難民」など、耳にしたことがあるはずです。これらはいずれも、社会現象や社会課題をコンパクトに伝える「記号」としてメディアやSNS上で流通しています。私たちはこれを「社会記号」と呼んでいます。

社会記号は、ただの言葉遊びではありません。その背後には、時代の変化や価値観のずれ、制度や仕組みの限界といった、重要な社会の“ひずみ”が存在しています。

社会記号を通して人々の「あるある」「それ気になってた」に火がつくとき、それは単なるトピックではなく“関心事”として育ち、報道や言論の対象になります。

社会記号を“設計”する

社会記号は自然発生するものだと思われがちですが、意識的に設計することも可能です。私たちは、企業や団体とともに、その事業や取り組みの中にある「気づきの種」を見つけ、それを社会的なテーマへと翻訳し、さらに言葉として“記号化”していくプロセスを支援しています。

このプロセスは、次の3つのステップで進みます。

1. 領域において世の中に共有すべき“発見感”のあるテーマの抽出

自社や団体が関わる領域で、まだ十分に知られていない・正しく理解されていない・語られていないテーマを洗い出します。

2. テーマを社会課題へと翻訳する

専門的・業界的な話題を、社会全体が共感できる「社会課題」へと言い換えます。たとえば「企業内のメンタルヘルス支援」なら、「働く人の孤独」や「職場の無関心化」といった社会的視点に置き直します。

3. 社会課題を記号化する

最後に、その社会課題を端的に伝える「記号」=キーワードをつくります。○○ハラスメント、○○離れ、○○依存…そうした記号に変換することで、メディアやSNS上での話題化・共有が加速し、関心事として育っていきます。

「社会の言葉」で語るPRへ

PRとは、自分の言葉で語るのではなく、社会の言葉で伝える営みです。自社のサービスやプロダクトが、どのような社会課題とつながり、どのような言葉で語られるべきか。

それを徹底的に掘り下げて考え続けることで、「広報=広告の代替」ではなく、「広報=社会との対話」に変えていくことができます。

社会記号づくりは、単なるキャッチコピー制作ではなく、企業や団体の“存在意義”や“姿勢”を社会に問う営みでもあります。長期的に意味のあるPR活動を目指す上で、避けて通れない道なのです。