「地域創生」と「地方創生」

二つの言葉はよく似ていて、ニュースや政策の文脈でも並んで使われることが多いものです。しかし私たちkushamiは、この言葉を使い分けることに強いこだわりを持っています。なぜなら、その選び方にこそ「地域をどう捉えているか」という姿勢が透けて見えるからです。

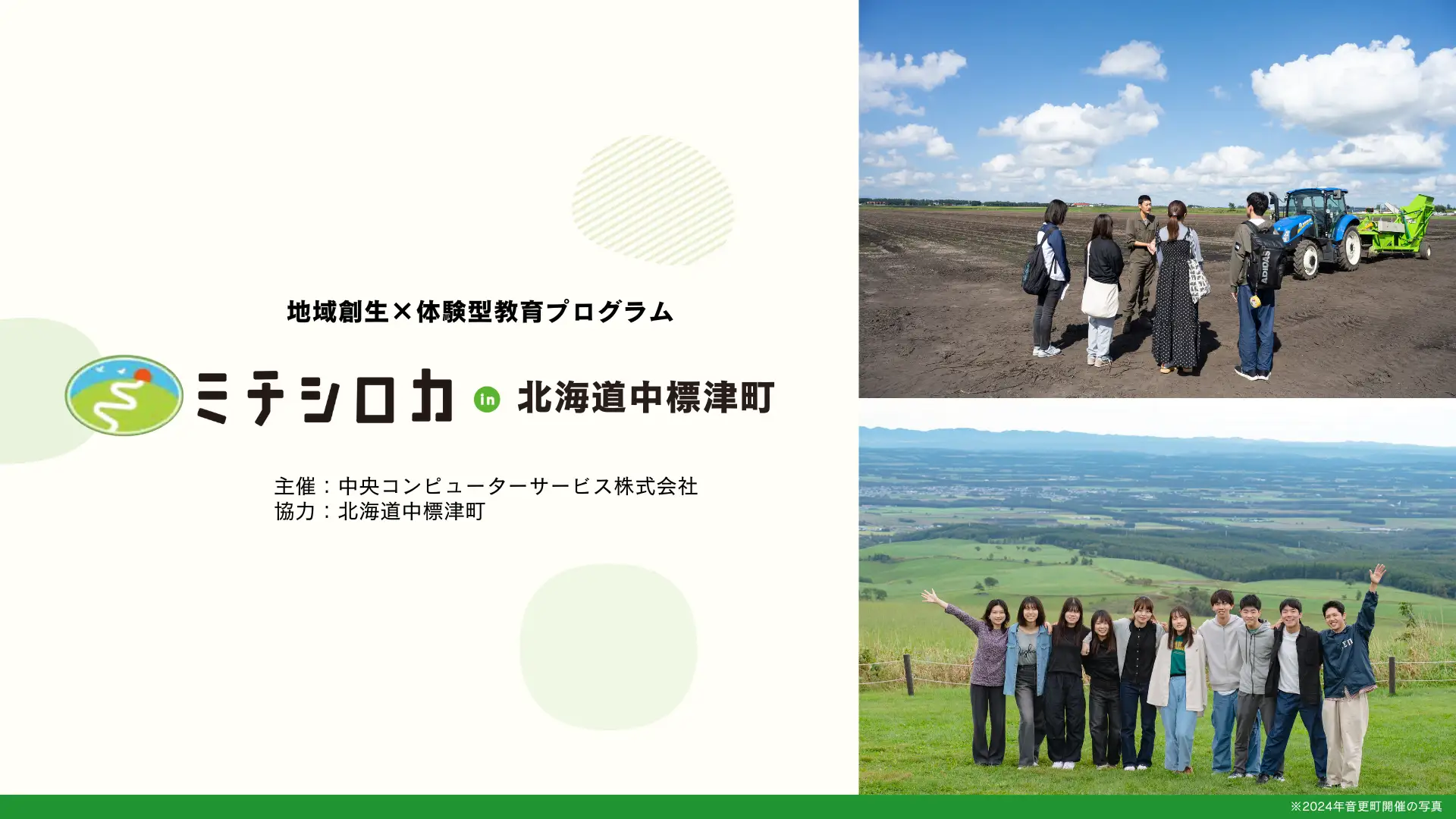

今回、私は地域づくり特化型PBL「ミチシロカ in 北海道中標津町」にプロジェクトメンバーとして参加しました。第6弾となるこのプログラムには全国から9名の学生が集まり、現地でのフィールドワークに挑戦しました。

学生たちを一人ひとり“社会人”として扱い、寝食をともにしながら「地域とは何か」「働くとは何か」を徹底的に考える7日間。その現場に立ち会う中で、改めて「地域」と「地方」という言葉の重みを考えさせられました。

「地方」という言葉から滲み出る“境界線”

東京で生活していると、「地方」という言葉を無意識のうちに“中心ではない土地”“自分から見て向こう側”といったニュアンスで用いてしまうことがあります。

その発言の背景には悪気がなくても、言葉の端々から表れる距離感は、確実に相手に伝わってしまいます。PRという仕事は、言葉を扱い、社会との関係をデザインする仕事です。だからこそ、「地方」と口にした瞬間に生まれる見えない境界線や、「地域」と呼んだ時に生まれる共感の広がりに敏感でなければなりません。

学生時代だからこそ失敗できる経験を、地域の場で

ミチシロカのフィールドワークは、まさにその“境界線”を見つめ直す機会でした。

プログラムの根幹には「自分にとっての価値を見つける」「学生時代だからこそ失敗できる経験を、地域の場で」という思想が流れています。都市部で当たり前とされている価値観や働き方が、地域では必ずしも通用しない。むしろそこにこそ、未来につながる新しいロールモデルや学びがある。PRパーソンとして現場に身を置くと、そのギャップがストーリーの源泉であることを強く感じます。

PRは「伝える」仕事であると同時に、「翻訳する」仕事でもあります。

地域に暮らす人々の声を社会に届けるには、外からの視点を持ちながらも、同じ目線に立って共に考える姿勢が欠かせません。言葉をどう紡ぐか、どのエピソードを拾い上げるかによって、受け手の認識や行動が大きく変わる。だからこそ私たちは、地域に寄り添い、自分ごととして関わることを大切にしています。

今回の中標津での経験を通じて、改めて「東京の正解が、必ずしも地域の正解ではない」という事実に向き合いました。そしてその問いは、私たちが日々取り組む「日本をより良くするために、誰もが暮らしやすく、やさしさにあふれたまちづくりとは何か」という探究につながっています。

こうしたミチシロカの活動については、以下の記事でも詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

また、今回の「ミチシロカ in 北海道中標津町」の様子は、ミチシロカの公式Instagramアカウントのストーリーとしてまとまっています。